赵正明:湾区热土,如何在激烈竞争中取得成功?

编者按:本文为赵正明先生12月7日在“预见2024暨攀成德建筑业年度论坛”上演讲的速记稿,文字略有删节,需经本人确认。

各位领导,各位同仁,大家好!

经历了三年新冠疫情和地产下行的双重承压,今年建筑行业到底是什么状态?是劫后余生,还是欣欣向荣?九州空气稀薄,何以湾区成沃土?为何沃土变热土?又如何在湾区这片热土的激烈竞争中取得成功?

下面我以大湾区核心城市——深圳为例,从大湾区建筑市场特点、深圳建筑市场状况和特点以及如何在激烈的市场竞争中取得成功这三个方面尝试给各位同仁作分享,供大家参考,讲得不对的地方,请大家多多批评指正。

—1— 大湾区建筑市场状况和特点

2019年2月19日,中共中央、国务院公开发布《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《纲要》),《纲要》对大湾区的战略定位是充满活力的世界级城市群,具有全球影响力的国际科技创新中心,“一带一路”建设的重要支撑,内地与港澳深度合作的示范区,以及宜居宜业宜游的优质生活圈。随着《纲要》的发布,粤港澳大湾区建设进一步加速,大湾区内的交通、物流、地产、金融等行业受益明显。其中,借国家、地方政府多项政策之东风,一批批建筑企业进入了粤港澳大湾区,开启了全面推进湾区建设的新篇章。

粤港澳大湾区包括珠三角9个城市,加上香港和澳门两个特别行政区,总面积5.6万平方公里,总人口8600多万,经济总量超过13万亿元。

▌1. 湾区的竞争态势

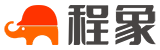

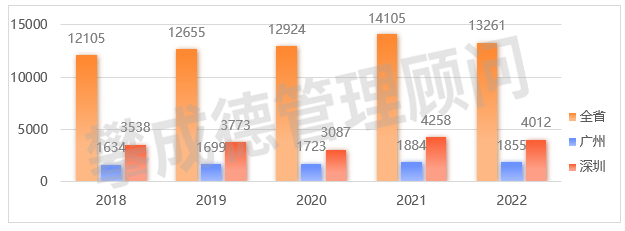

湾区建筑业蕴藏着丰富的市场机遇,吸引着众多优秀建筑企业的关注。截至2023年6月,广东本地涌现了39家本土特级企业,同时有723家外省特级企业纷纷入驻,总计达到762家,约90%的特级企业都选择在湾区拓展业务。湾区建筑业高手齐聚、竞争激烈。图1和表1,分别是2018-2022年湾区建筑企业的数量和产值的情况,可以明显看到,湾区建筑企业总产值的年均增长率都是两位数的增长。

图1 湾区2018-2022年建筑业企业数量(个)

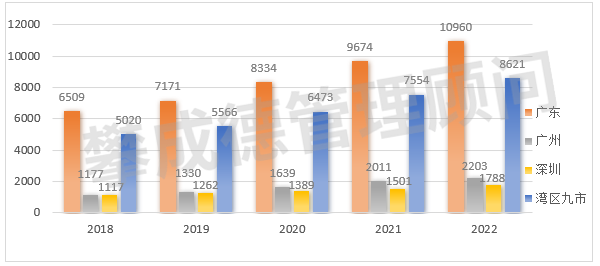

表1 湾区2018-2022年建筑企业总产值(亿元)

▌2. 财政自给率较高,财政收入相对充盈

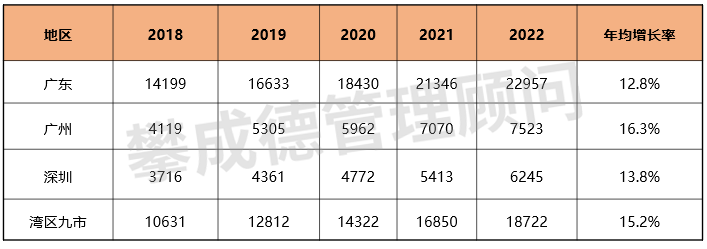

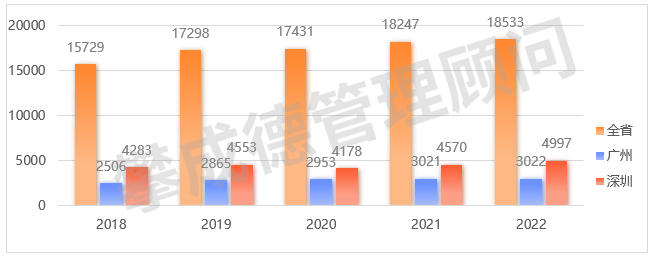

2022年广东省财政自给率为72%,远高于全国平均数48.36%,仅次于上海(81%)、北京(76.5%)位列第三。整体看,广东省财政运行质量较好。从大湾区九市的财政收支情况看(如图2和图3),深圳财政收入比广州高,2022年深圳财政收入约4000亿元,财政支出约5000亿元。

政府债务方面,广东省政府债务余额是比较高的(2.5万亿),但是债务率(债务余额/GDP)仅高于上海和江苏,政府投资资金充裕,工程建设资金及时支付比例较高。

图2 全国、广东、广州、深圳财政支出情况(亿元)

图3 全国、广东、广州、深圳财政收入情况(亿元)

▌3. 固定资产投资规模大,市场潜力大

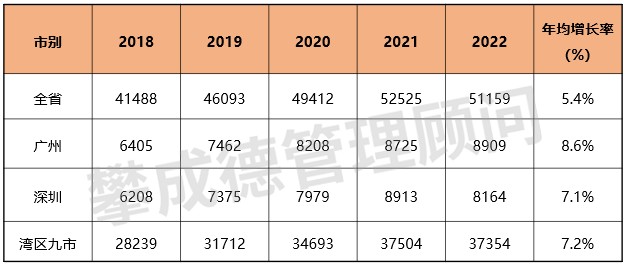

从2018-2022年固定资产投资规模看(如表2),近年来,广东省年度固定资产投资基本保持5万亿元以上,年均增长率5.4%左右。从湾区九市的情况看,2018年以来一直保持高速增长,年均增长率7.2%,2022年固定资产投资额达到3.7万亿元,其中广州、深圳两市投资规模均超过8000亿元,年均增长率分别为8.6%、7.1%。整体看,湾区投资规模大,市场潜力大。

表2 湾区2018-2022年固定资产投资完成额(亿元)

—2— 深圳建筑市场状况和特点

▌1. 双区示范

中央赋予深圳的定位。2019年8月,中共中央、国务院发布了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区》的文件,从国家战略层面支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区,国家战略的支持给深圳建设双区示范提供了新的契机。“双区示范”即粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区。

发展机遇与战略任务。包括城乡建设绿色发展、深港合作提升水平、国内国际双循环、新基建/新城建、高科技产业优势等五大方面。

实现深圳双区示范的成果。2019-2022年,深圳地区生产总值从2.69万亿元增长到3.24万亿元,经济总量跃居全国城市前三、亚洲城市第四、全球城市接近前十。2022年深圳完成固定资产投资8942亿元,增速达8.4%,创2019年以来新高。工业投资增续保持良好增势,2022年增长19.2%,房地产开发投资增长13.3%。

▌2. 建筑市场规模

建筑企业总产值持续增加。深圳建筑业总产值由2017年的2797亿元,增加到2022年的6245亿元,年均增长超过了15.6%,实现了跨越式发展,为深圳乃至粤港澳大湾区经济社会发展提供了有力支撑。

建筑企业数量众多、类别广泛。根据深圳建筑业协会的统计,深圳市建筑企业数量从2017年的931家增加至2022年的5700家,年均增长超过了18.6%。从企业属地看,深圳本土企业2200家、驻深企业3500家,其中央企245家,地方国企102家,民企3600多家,各大央企均在深圳设立子公司,数量达到了130家。这里对“驻深企业”做个说明,这个词是深圳建筑业协会与攀成德合作编写《深圳市建筑业综合竞争力评价分析报告》时提出的,我们说来了就是深圳人,所以我们把不在深圳注册,但是在深圳经营业务的企业叫“驻深企业”。

市场竞争十分激烈,僧多粥少突出。从2022年深圳市建筑业市场招投标情况看,中标金额1亿元以上工程,央企占据60%的市场份额,地方国企占19%,民企占21%。尤其是一些大型项目,央企占比会更高;民企承接的工程数量是央企的近5倍,主要集中承接一些金额相对较低的项目。这也充分反映了市场竞争的激烈程度。

▌3. 法制环境

招投标公开透明。深圳市建设工程招标投标改革一直走在全国前列。早在2015年8月,深圳市印发了《关于建设工程招标投标改革的若干规定》(深府〔2015〕73号),率先全面实行“评定分离”制度。2020年1月发布《关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施》,作为73号文的补充和完善。这两个文件主要从鼓励创新招标的模式、创新设计优选制度、实行履约评价制度、创新和规范EPC模式招标、引导和规范全过程咨询,加强信用体系建设,这几个方面鼓励企业创新创优、对标国际。

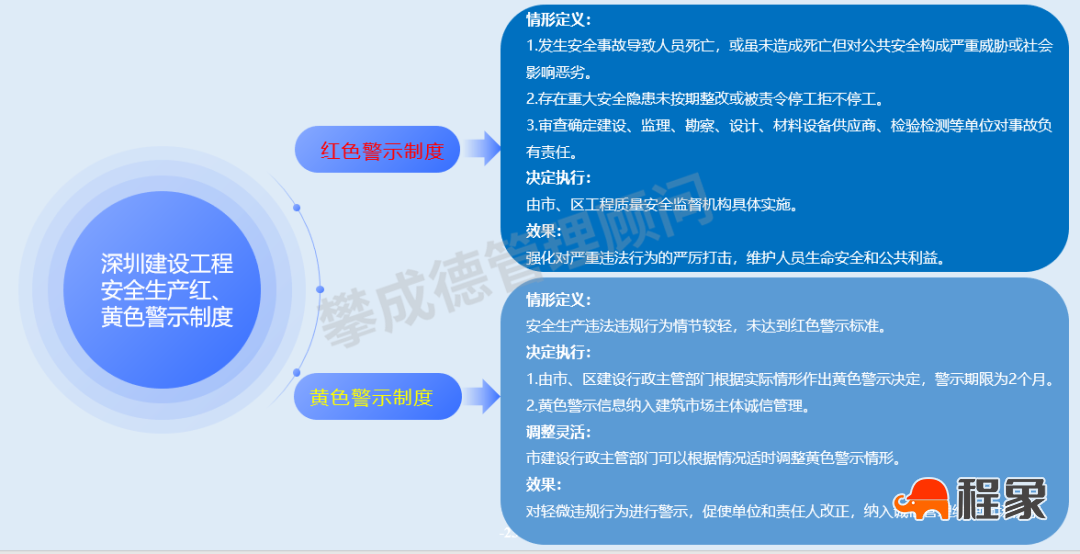

市场监管严格。安全生产方面,建立了深圳建设工程安全生产红、黄色预警制度(如图4),有三种情况列入红色警示制度;对于违法违规行为情节较轻,未达到红色警示标准的进行黄色警示;同时,在质量方面也做了明确的要求。在深圳从事业务的建筑企业可能会感觉到,深圳的安全和质量管理制度体系非常完备,也非常苛刻,这可能是企业在深圳从事业务的一个风险点。

图4 深圳建设工程安全生产红、黄色警示制度

▌4. 市场综合竞争力

深圳建筑业协会出版的《深圳市建筑行业综合竞争力评价分析报告(2021)》对深圳市建筑企业的综合竞争力进行了综合评价,构建了以市场规模、营利稳定性、运营效率、社会责任、企业信用度、技术创新等6个一级指标和GDP贡献率、税收贡献率、产值利润率等21个二级指标的评价体系。

从2021年深圳建筑业企业竞争力排名看(如图5),中建科工(央企)位居第一、中国华西(地方国企)紧随其后、深圳建工(民企)排名第五。综合竞争力排名前十的有央企、地方国企,也有民营企业。市场竞争非常惨烈,主要体现在两个层面:一是超过一半以上的市场归央企所有;二是央企内部内卷也非常严重。

图5 深圳市建筑业综合竞争力十强

—3— 如何在激烈的市场竞争中取得成功

我从四个方面来分析建筑企业如何在湾区市场,特别是在深圳市场取得成功:

▌1. 聚集强大的综合实力

企业综合实力是保持竞争力的基本保障,从规模、资质、业绩、品牌等多个指标来看,深圳建筑业整体呈现强劲态势。

房建领域,央企优势企业有中建三局、中建八局,他们在大型公建项目、学校、医院、安居房、超高层等领域表现突出。地方国企如特区建工、中国华西、江苏华建等正在快速崛起,深圳建工因特级资质和丰富业绩,品牌影响力稳步提升。

地铁建设领域,中铁、中铁建、中建、中电建等央企形成强势垄断,而地方国企如特区建工在央地协同中发挥作用。

市政基础设施领域,央企和地方国企(特区建工)在水厂、污水厂等民生领域占主导地位,而在道路桥梁领域,中铁、中铁建、特区建工等企业参与较多。

▌2. 提升突出的专业能力

专业技术过硬是企业在细分领域取得独特优势的关键,深圳建筑业在装饰装修、钢结构、消防、机电等领域均有显著优势。

在装饰装修领域,深圳有76家企业入围全国装饰行业百强,显示了在这一领域的显著地位;在钢结构领域,中建科工在钢结构加工生产领域一枝独秀,是目前全球最大的钢结构加工生产安装企业。

▌3. 培育优秀的履约能力

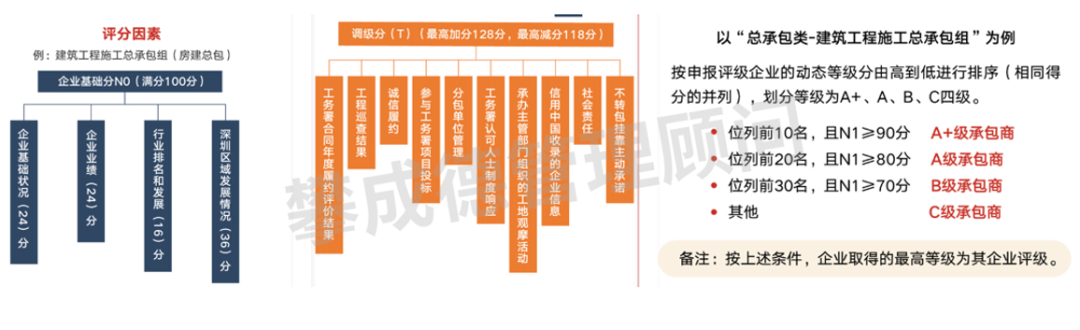

履约能力是建筑企业在激烈的市场竞争中取得成功的关键。深圳建设平台实行供应商分类分级管理,把履约评价和市场招投标挂钩,建立优质企业名录。以深圳市建筑工务署的履约评价为例(如图6),通过评级标准,企业被确定为A+、A、B、C四级承包商,实现了名录内企业的优先选用。

图6 深圳市建筑工务署建筑企业评级标准

▌4. 培育过硬的创新能力

企业的创新能力分为几个方面:

(1)建筑工业化

以万科、中建科技、中建科工、中建海龙、中海建筑、特区建工为代表的一大批建筑企业在建筑工业化上取得了显著的突破,下面来看四个案例:

一是全国规模最大的装配式公共住房——深圳长圳项目。这个项目是建筑工业化、装配式建筑2.0的代表性项目。项目总投资58亿元,建设开发用地面积17.7公顷,总建筑面积约115万㎡,住宅76万㎡,6.5万㎡配套商业,3.2万㎡社区配套,设置6594个停车位,提供9672套人才安居住房,由中建科技等单位施工。

二是中海建筑/中建海龙龙华樟坑径项目。这是建筑工业化3.0的项目,365天的工期,住建系统的质量安全监管手续、竣工验收手续等还跟不上项目的施工进度。也充分反映了我们的监管体系需要与时俱进,面对mic这种典型的装配式建筑,如何改进我们的监管方式,是一个很大的课题。

三是特区建工集团数字园山工业上楼示范项目。这个项目如果不折不扣地按照设计理念去施工,可能会成为3.5甚至是4.0的新型建筑工业化项目,大家有兴趣可以去观摩。

四是中建钢构阳光惠州有限公司现代化钢结构制造基地。这是中建科工旗下的中建钢构阳光惠州有限公司在广东省惠州市投资设立的现代化钢结构制造基地,始建于1991年,占地面积20万平米,注册资金2亿元,年加工钢结构能力20万吨,是国内钢结构行业中首批取得国内外双认证企业。

(2)管理智能化

为了在激烈的市场竞争中取得成功,除了建筑工业化,还有管理智能化,包括智慧工地、BIM应用、机器人、3D打印等。我们在建筑智能化领域得取得了长足的进步,以中建三局为代表的一大批央企在智能化上的进步,可以说是日新月异,过了一个月不去看,又有新的方式,又有新的理念。

(3)产品绿色化

今年4月份深圳市出台了《深圳经济特区建筑节能条例》,主要有两方面内容:一是政府、国有投资项目在评星级时,需要按照国家和深圳市的绿建标准进行评价,达到一定分数才能获得相应的星级。二是对于租赁或出售项目,必须达到二星级以上。这个条例的出台,以及后面跟进的若干措施,对建筑产品绿色化的推进作用是非常显著的。

(4)管控精细化

以深圳市建筑工务署的“四队一制”和“6S管理”为代表,在管控精细化方面有一定的特色。其中,“四队一制”模式包括:重大隐患整改总包行动队、6S总包行动队、违章作业纠察队以及技术审核把关队。“6S管理”主要从材料、设备、人员的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全6个方面进行评估,提升现场的管理水平。

—4— 结语

深圳建筑业近年来取得显著发展,市场竞争激烈,企业数量急剧增加,产值规模逐年扩大。政府政策、市场环境、科技创新等多因素推动了行业跨越式发展,深圳建筑业在数量和质量上都实现了重要突破,形成了企业数量激增、央地企业齐头并进、科技创新层出不穷的竞争格局;装配式建筑、智能化技术等先进理念逐渐成为发展方向,凸显出深圳建筑业的前沿性和创新性,深圳建筑业已经成为大湾区乃至全国建筑领域的重要力量。

建筑企业应聚焦于积聚强大的综合实力、提升突出的专业能力、培育优秀的履约能力以及增强过硬的创新能力,以在湾区市场的激烈竞争中取得成功。

随着建筑科技的发展日新月异,如今的建筑业,现代建筑业,不仅仅是战略新型产业,更是一个知识密集型、技术密集型、资金密集型、人才密集型的朝气蓬勃的绿色低碳的未来产业。

在湾区激烈的市场竞争中要取得成功,拿你有的,换你要的,这极残酷,但很公平。

让我们准确把握湾区发展趋势,取湾区特有的优势之利,加强风险管控,我相信,在湾区这片土地上,一定能在用有的换要的之间找到平衡,湾区建筑业的未来一定会前景光明!

谢谢大家!

本文作者赵正明,为深圳建筑业协会常务副秘书长。文章所列内容仅代表作者观点,不代表攀成德立场